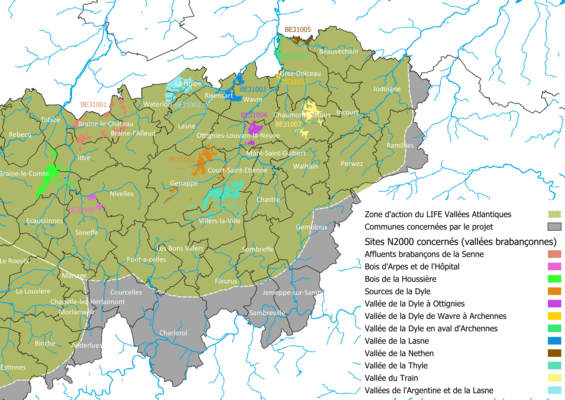

Les vallées brabançonnes

Cette zone de travail couvre une superficie de 151 770 hectares, dont 5 866,86 hectares sont intégrés dans le réseau Natura 2000, répartis sur un total de 12 sites. Dans les vallées brabançonnes, Natagora possède la maîtrise foncière de 116,54 ha de réserves naturelles.

Alors que les sites N2000 hennuyers renferment essentiellement des milieux humides, c’est dans les vallées brabançonnes que l’on trouvera plutôt les milieux semi-naturels ouverts liés aux pratiques agro-pastorales traditionnelles, notamment les milieux dits “de transition” sur sable. C’est notamment au sein de cette zone de travail que l’on retrouve les uniques vestiges des prairies humides à molinie et pelouses acidophiles de toute la région atlantique wallonne.

Bien qu'ayant subi une vague d'urbanisation importante depuis le début du 20ème siècle en raison de leur proximité avec Bruxelles, les vallées brabançonnes ont été relativement préservées de l’intensification des pratiques agricoles grâce à leur relief plus accidenté et aux terrains humides qu’elles recèlent. Cette intensification s'est essentiellement manifestée sur les plateaux limoneux du Brabant wallon (Hesbaye). Dans les fonds humides des vallées, la présence d’un sous-sol argileux imperméable a permis le maintien d'une occupation agricole basée sur l’élevage bovin, au sein d'exploitations agricoles de taille familiale. Ainsi, la préservation de nombreuses prairies jusqu’à nos jours a été favorisée.

Depuis le Moyen Âge, de nombreux plans d’eau ont été créés dans ces fonds de vallées, avec un double objectif : la pisciculture et l’alimentation des moulins à eau (force hydraulique). Ces plans d’eau anciens revêtent souvent un caractère naturel, étant généralement bordés de belles ceintures de végétations caractéristiques des milieux humides, telles que les roselières inondées, mégaphorbiaies, prairies humides, forêts alluviales et marécageuses.

Sur les versants et les crêtes des vallées brabançonnes, le sable du Bruxellien affleure fréquemment. Ce sable, très percolant, ne permet le développement que de sols pauvres et secs, impropres à l’agriculture. C'est pourquoi ces versants sont généralement occupés par des forêts ainsi que par divers faciès de dégradation tels que les landes sèches et pelouses sur sable. On observe encore ces milieux à l’état de lambeaux, suite à l’abandon des pratiques agro-pastorales traditionnelles.

En dehors du réseau Natura 2000, c’est l’agriculture qui domine, avec environ 60 % de la surface occupée par les grandes cultures et prairies. Par ailleurs, les surfaces urbanisées représentent près de 20 % de la surface totale du périmètre étendu.